Umsetzung Antibiotikaminimierungskonzept

FAQs Antibiotikaminimierungskonzept Tierhalterin und Tierhalter

Stand: 16.10.2024

1. Bestandsuntergrenzen

1.1 Welche Bestandsuntergrenzen gelten jetzt für das Antibiotikaminimierungskonzept?

Nutzungsart: |

Bestandsuntergrenze: |

nicht auf dem Betrieb geborene Kälber ≤ 12 Monate |

25 |

Milchrinder |

25 |

Zuchtschweine |

85 |

Saugferkel |

85 Zuchtschweine |

Abgesetzte Ferkel ≤ 30kg |

250 |

Mastschweine > 30 kg |

250 |

Masthühner |

10.000 |

Legehennen |

4.000 |

Junghennen |

1.000 |

Mastputen |

1.000 |

Die Bestandsuntergrenzen sind für jede Nutzungsart getrennt zu betrachten. Betriebe, die die oben aufgeführten Bestandsuntergrenzen nicht überschreiten, sind von der Mitteilungspflicht nach § 55 TAMG ausgenommen und müssen daher keine Meldungen tätigen (Hinweis: der Tierarzt muss die Antibiotikaverwendungsmeldungen jedoch unabhängig von der Bestandsgröße trotzdem tätigen).

Die Grundlage für die Bestandsuntergrenze ist die durchschnittlich in einem Erfassungshalbjahr gehaltene Tierzahl der jeweiligen Nutzungsart. Zur Ermittlung der durchschnittlichen Tierzahl kann z. B. dieser Tierzahlrechner verwendet werden.

[§ 2 AntibAMVV]

1.2 Wie überprüft man den Durchschnittsbestand eines Betriebes?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, herauszufinden, ob bei einer potenziell mitteilungspflichtigen Nutzungsart der Durchschnittsbestand in einem Halbjahr überschritten wird. Dies kann erfolgen über:

1. Den auf dieser Homepage bereitgestellten Tierzahlrechner

2. In der Tierarzneimittel-Datenbank der HIT unter dem Menüpunkt „Eingabe Tierbestand / Bestandsveränderungen“. Voraussetzung hierzu ist, dass der Tierhalter oder die Tierhalterin die Haltung der betreffenden Nutzungsart in der Tierarzneimittel-Datenbank gemeldet hat (als mitteilungspflichtige oder nicht mitteilungspflichtige Nutzungsart) und dass alle im Erfassungshalbjahr erfolgten Bestandsveränderungen bereits in der Tierarzneimittel-Datenbank vorliegen. Man findet den Durchschnittsbestand dann im Feld „Hochrechnung“ in der Tabelle unterhalb der Eingabetabellen (siehe hierzu auch Seite 3 der „Anleitung Eingabe Tierbestand Bestandsveränderungen“ in der Rubrik „Hilfestellungen zur HIT-Datenbank“ auf dieser Homepage.

3. Rinderhalter können sich im Rinderbestandsregister einen Durchschnittsbestand für die mitteilungspflichtigen Nutzungsarten im Rinderbereich anzeigen lassen (hierzu im Bestandsregister als Zeitraum (Eingabefelder „Von-Datum“ und „Bis-Datum“) ein exaktes Halbjahr eingeben, Form „Kurz mit Statistik für TAM (ab 2023)“ oder „nur Durchschnittsbestand TAM“ auswählen und auf „Anzeigen“ klicken).

1.3 Mein Betrieb hat zwei Registriernummern nach Viehverkehrsverordnung. Gilt die Bestandsuntergrenze der jeweiligen Nutzungsart für den gesamten Betrieb oder pro Registriernummer?

Der Betrieb, für den Meldungen gem. § 55 TAMG zu erfolgen haben, ergibt sich aus der Registriernummer, die gemäß Viehverkehrsverordnung erteilt wurde. Alle Tiere oder Ställe, die einer Registriernummer zugehörig sind, werden für die Zwecke der Datenmeldung als Einheit gesehen. Die Bestandsuntergrenzen für die Nutzungsart gelten also jeweils für eine Registriernummer.

[§ 55 Abs. 1 TAMG]

1.4 Welche Bestandsuntergrenze gilt für Saugferkel?

Saugferkel sind im TAMG als eine eigene Nutzungsart aufgeführt. Eine Mitteilungspflicht für Tierhalter besteht nur dann, wenn die Zahl der durchschnittlich im Halbjahr gehaltenen Zuchtschweine größer als 85 ist. Die Bestandsuntergrenze für Saugferkel ergibt sich also aus der Bestandsuntergrenze für Zuchtschweine.

[§ 54 Nr. 1 i. V. m. Anlage 1 TAMG; § 2 Satz 2 AntibAMVV]

1.5 Ist eine saisonale Rinderhaltung mitteilungspflichtig, wenn zwischen Mai und Oktober 30 Rinder gehalten werden?

Unter das Antibiotikaminimierungskonzept fallen Rinderhalter, die im Durchschnitt eines Erfassungshalbjahres mehr als 25 Milchkühe oder mehr als 25 zugegangene Kälber bis 12 Monate halten. Die durchschnittlich im Erfassungshalbjahr gehaltene Tierzahl errechnet sich dabei als Quotient aus der Summe der an jedem einzelnen Tag eines Erfassungshalbjahres gehaltenen Tierzahlen und der Anzahl der Tage des Halbjahres. Die Erfassungshalbjahre werden jeweils bezogen auf den Zeitraum vom 01.01. bis 30.06. (erstes Erfassungshalbjahr) und den Zeitraum 01.07. bis 31.12. (zweites Erfassungshalbjahr). Im vorliegenden Beispiel liegen lange „Leerstandszeiten“ vor, die in die Berechnung der durchschnittlich gehaltenen Tierzahl einfließen und diese Zahl „nach unten drücken“. Ein Rinderhalter, der lediglich von 01. Mai bis 31. Oktober an jedem einzelnen Tag in diesem Zeitraum 30 Tiere hält, würde daher in keinem Fall mitteilungspflichtig, selbst wenn alle Rinder einer grundsätzlich mitteilungspflichtigen Nutzungsart angehören (also Milchrinder oder nicht auf dem Betrieb geborene Kälber im Alter bis 12 Monaten sind). Tierhaltende sollten jedoch in Zweifelsfällen mithilfe der HIT-Datenbank oder auch dem Tierzahlrechner auf dieser Homepage nachprüfen, ob sie für eine dem Antibiotikaminimierungskonzept unterfallende Nutzungsart die Bestandsuntergrenzen innerhalb eines Erfassungshalbjahres überschreiten und damit mitteilungspflichtig für die betreffende Nutzungsart werden.

2. Meldung allgemein

2.1 Welche Betriebsnummer muss angegeben werden?

Die Registriernummer nach Viehverkehrsverordnung (VVVO-Nummer) wird zur Identifizierung der Betriebe verwendet.

2.2 Was ist die Nullmeldung?

Findet in einem Halbjahr für eine Nutzungsart keine Antibiotika-Behandlung statt, erübrigen sich auch Mitteilungen zu Anfangsbestand und Veränderungen im Tierbestand für diese Nutzungsart. Durch Setzen des Häkchens bei der Nullmeldung bestätigt ein Betrieb, dass keine Antibiotika im Halbjahr angewendet wurden. Die Nullmeldung ist für alle Betriebe ohne Antibiotikaeinsatz in einem Erfassungshalbjahr verpflichtend. Eine Anleitung zur Abgabe der Nullmeldung finden Sie in der Rubrik „Hilfestellungen zur HIT-Datenbank“ auf dieser Homepage.

[§55 Abs. 3 TAMG]

2.3 Wenn in einem Halbjahr für eine Nutzungsart keine Antibiotika angewendet wurden, müssen dann noch Angaben über Anfangsbestand sowie Zu- und Abgänge gemacht werden?

Nein, Mitteilungen zum Tierbestand sind nicht erforderlich. Findet in einem Halbjahr keine Antibiotika-Behandlung statt, erübrigen sich Mitteilungen zu Anfangsbestand und Veränderungen im Tierbestand. Eine Nullmeldung ist in diesem Fall jedoch verpflichtend.

[§55 Abs. 3 TAMG]

2.4 Müssen alle Tierhaltenden mit mitteilungspflichtigen Nutzungsarten eine Nullmeldung abgeben, selbst wenn die Bestandsuntergrenzen nicht überschritten werden?

Nein, wenn die Bestandsuntergrenzen für die mitteilungspflichtige Nutzungsart nicht überschritten wird, besteht eine Ausnahme von der Mitteilungspflicht und es müssen keine Meldungen d.h. auch keine Nullmeldungen getätigt werden.

2.5 HIT-Datenbankmeldung Plausi – 12314 “Keine Antibiotikamitteilung und keine Nullmeldung oder Widerspruch Nullmeldung und Antibiotikamitteilung“

Erscheint bei Tierhaltenden, deren Tiere im Erfassungshalbjahr antibiotisch behandelt wurden, der TAM-Vorgang 12314, kann dies daran liegen, dass noch keine Antibiotika-Daten für den jeweiligen Betrieb und/oder die jeweilige Nutzungsart durch die Tierärztin bzw. den Tierarzt eingetragen wurden. Wurden im entsprechendem Halbjahr für die jeweilige meldepflichtige Nutzungsart Antibiotika eingesetzt, geben Sie bitte keine Nullmeldung ab. Warten Sie auf die Antibiotikadaten-Eingabe Ihrer Tierärztin bzw. Ihres Tierarztes oder setzten Sie sich ggf. mit dieser/diesem in Verbindung.

2.6 Bei der Eingabe in die HIT-Datenbank treten technische Probleme auf. An wen kann man sich wenden?

Anleitungen zur Eingabe der verschiedenen Mitteilungen finden Sie in der Rubrik „Hilfestellungen zur HIT-Datenbank“ auf dieser Homepage. Weitere Hilfestellungen zur Dateneingabe werden direkt auf der Seite der HI-Tier angeboten. Sollten dennoch Fragen offen sein, nutzen Sie bitte unseren Hotline-Service für Tierhaltende in Bayern (Rufnummer: 09131 6808 7777; die aktuellen Servicezeiten unserer Hotline finden Sie auf der Startseite).

3. Meldung von Nutzungsarten

3.1 Was ist die „Meldung der Nutzungsart“, wie und wann muss sie erfolgen?

Zu melden sind elektronisch in der HIT-Datenbank (http://www.hi-tier.de/):

- Name Tierhalter

- Anschrift Tierhaltungsbetrieb

- VVVO-Nr. des Betriebes

- Nutzungsart (Siehe hierzu FAQ 1.1)

In welchem Zeitraum?

- neue Tierhaltungen spätestens 14 Tage nach Beginn

Die Meldung darf durchgeführt werden durch:

- den Tierhalter

- Dritte im Auftrag des Tierhalters

Bereits in HIT-Datenbank gemeldete Betriebe müssen nur noch die Nutzungsart(en) eintragen.

[§ 55 Abs. 1 TAMG]

3.2 Müssen Tierhalter mit bereits bestehenden Tierhaltungen schon zum 14.01.2023 ihre Nutzungsarten in der Tierarzneimitteldatenbank melden?

Eine Meldefrist für bereits bestehende Tierhaltungen zum 14.01.2023 ist dem Tierarzneimittelgesetz unseres Erachtens nicht zu entnehmen. Die Meldung für das Halbjahr 2023/I hat spätestens am 14.07.2023 zu erfolgen. Zu beachten ist, dass nur solche Nutzungsarten zu melden sind, die die Bestandsuntergrenzen überschreiten und die damit tatsächlich mitteilungspflichtig sind.

3.3 Was ist mit den Nutzungsarten, die künftig nicht mehr unter das Antibiotikaminimierungskonzept fallen (z. B. Mastrinder > 8 Monate)? Müssen die aus der Tierarzneimitteldatenbank entfernt werden?

Diese Nutzungsarten können weiterhin in der Datenbank belassen werden. Wenn eine Abmeldung gewünscht ist, sollte ein Gültigkeitsende zum 31.12.2022 gesetzt werden. Dies trifft nur zu auf die ehemaligen Nutzungsarten „Mastkälber < 8 Monate“ und „Mastrinder > 8 Monate“. Eine Anleitung zum Setzen eines Gültigkeitsendes finden Sie unter unter Punkt 3. im PDF-Dokument „Anleitung zur Änderung der Nutzungsart“ in der Rubrik „Hilfestellungen zur HIT-Datenbank“ auf dieser Homepage.

3.4 Wie melde ich als Tierhalter bzw. Tierhalterin meine Nutzungsart ab?

Bevor der Tierhalter eine Nutzungsart abmeldet, ist genau zu prüfen, ob tatsächlich keine Mitteilungspflicht mehr besteht. Eine Nutzungsart, die versehentlich als mitteilungspflichtig gemeldet wurde, sollte storniert werden. Für eine Nutzungsart, die in der Vergangenheit mitteilungspflichtig war, bei der jedoch mittlerweile die Bestandsuntergrenzen nicht mehr überschritten werden, sollte ein Gültigkeitsende gesetzt werden zum letzten Tag des letzten Halbjahres, in dem noch Mitteilungspflicht bestand. Eine Anleitung zur Änderung der Nutzungsart bzw. zur Abmeldung von Nutzungsarten finden Sie in der Rubrik „Hilfestellungen zur HIT-Datenbank“ auf dieser Homepage.

3.5 Wie sind Kälber zu melden, die auf einem Betrieb A geboren werden, dann zur Aufzucht auf den Betrieb B gebracht werden und später zur Milcherzeugung wieder auf den Betrieb A zurückkommen?

Die Mitteilungen über Tierhaltungen nach § 55 TAMG (Mitteilung der Nutzungsart sowie Mitteilungen zu Anfangsbestand/Bestandsveränderungen bzw. Nullmeldung) beziehen sich auf die jeweilige Registriernummer, die gemäß Viehverkehrsverordnung erteilt wurde. Die Betriebe A und B sind, wenn sie unterschiedliche Registriernummern haben, für die Zwecke des Antibiotikaminimierungskonzepts als getrennte Betriebe zu betrachten. Generell sind für das Antibiotikaminimierungskonzept nur Rinder relevant, bei denen es sich entweder um nicht auf einem Betrieb geborene Kälber bis 12 Monate handelt oder um Milchkühe. Sofern einer der beiden Betriebe (oder beide) für eine der genannten Nutzungsarten die Bestandsuntergrenze (25 durchschnittlich im Erfassungshalbjahr gehaltene Tiere) überschreitet, muss von dem jeweiligen Betrieb die Nutzungsart als mitteilungspflichtig in der Tierarzneimittel-Datenbank gemeldet werden. Potenziell könnte für Betrieb B die Nutzungsart „nicht auf dem Betrieb geborene Kälber bis 12 Monaten“ und für Betrieb A die Nutzungsart „Milchkühe“ in Frage kommen. Sofern die Betriebe mitteilungspflichtig werden, müssen im Falle eines Antibiotikaeinsatzes in einem Halbjahr auch der Anfangsbestand und die jeweils im Verlauf des Halbjahres in den Betrieb aufgenommen bzw. vom Betrieb abgegeben Tiere der entsprechenden Nutzungsart gemeldet werden (alternativ: Nullmeldung, falls kein Antibiotikaeinsatz bei der entsprechenden Nutzungsart erfolgt ist).

[§ 55 TAMG]

3.6 Welcher Nutzungsart sind Kälber ≤ 12 Monate zuzurechnen, die nach Verlassen des Geburtsbetriebes (z. B. auf eine Alm) auf diesen zurückkehren?

Kälber ≤ 12 Monate, die nach Aufenthalt auf einem anderen Betrieb (z. B. eine Alm) auf den Geburtsbetrieb zurückkehren, sind als „nicht auf dem Tierhaltungsbetrieb geborene Kälber ≤ 12 Monaten“ zu betrachten. Sie fallen unter das Antibiotikaminimierungskonzept, sobald die Bestandsuntergrenze von 25 durchschnittlich gehaltenen Tieren für diese Nutzungsart überschritten wird.

3.7 Zu welcher Nutzungsart gehören Mutterkühe?

Kühe, deren Milch ausschließlich zur Aufzucht ihrer Kälber bestimmt ist (Mutterkühe) und die auf einem Betrieb gehalten werden, der hauptsächlich auf Mast ausgelegt ist, fallen unter die Kategorie „Mastrinder“.

Wird jedoch die Milch oder auch nur ein Teil davon als Lebensmittel vermarktet, sind auch Mutterkühe als „Rinder, die der Milcherzeugung dienen, ab der ersten Abkalbung“ einzustufen.

[§ 54 i.V.m. Anlage 1 Nr. 1.1 TAMG]

3.8 Zu welcher Nutzungsart gehören trockenstehende Kühe?

Zur Nutzungsart „Milchkuh“ zählen alle auf einer Betriebsstätte gemeldeten Rinder, die der Milcherzeugung dienen, ab dem Zeitpunkt der ersten Abkalbung. Das gilt auch für Kühe, von denen vorübergehend keine Milch gewonnen werden kann (z. B. trockenstehende Kühe).

[§ 54 i.V.m. Anlage 1 Nr. 1.1 TAMG]

3.9 In einem Milchviehbetrieb werden die auf dem Betrieb geborenen Kälber selbst aufgezogen. Der Kälberstall hat jedoch eine andere Betriebsnummer als der Abkalbestall/die Milchviehhaltung. Gelten diese Kälber als „nicht auf dem Betrieb geboren“ und unterfallen somit dem Antibiotikaminimierungskonzept?

Die Mitteilungen über Tierhaltungen nach § 55 TAMG (Mitteilung der Nutzungsart sowie Mitteilungen zu Anfangsbestand/Bestandsveränderungen bzw. Nullmeldung) beziehen sich auf die jeweilige Registriernummer, die gemäß Viehverkehrsverordnung erteilt wurde. Im genannten Beispiel sind die Kälber somit als "nicht auf dem Tierhaltungsbetrieb geborene Kälber (...)" zu betrachten und fallen unter das Antibiotikaminimierungskonzept, sobald die Bestandsuntergrenze von 25 durchschnittlich gehaltenen Tieren überschritten wird.

3.10 Wann fällt eine Jungsau unter die Nutzungsart „Zuchtsau“?

Jungsauen fallen unter die Nutzungsart „zur Zucht gehaltene Sauen und Eber ab der Einstallung zur Ferkelerzeugung“, sobald sie mit der Absicht der Ferkelerzeugung in einen Betrieb aufgenommen werden. In den Fällen, in denen sich die Tiere bereits auf diesem Betrieb befinden (Betrieb mit eigener Jungsauenaufzucht), beginnt die Ferkelerzeugung mit der Vorbereitung der Jungsau auf die anstehende Besamung (z. B. Umstallung zur Brunstsynchronisation).

[§ 54 TAMG i.V.m. Anlage 1 Nr. 2.4]

3.11 Welcher Nutzungsart sind die Elterntiere von Mast- und Legehühnern zuzuordnen?

Elterntiere von Mast- und Legehühnern sind der Nutzungsart „Sonstige Hühner“ zuzuordnen, da sie weder zur Fleischgewinnung noch zur Gewinnung von Konsumeiern bestimmt sind.

[§ 54 i.V.m. Anlage 1 Nr. 3.5 TAMG]

3.12 Gibt es Toleranzen bei der Zuordnung von Schweinen zu einer Nutzungsart, wenn diese innerhalb der Gruppe ein unterschiedliches Gewicht aufweisen (Gewichtsklasse um 30 kg)?

Das Gewicht der einzelnen abgesetzten Ferkel in einer Gruppe ist üblicherweise nicht gleich. Bei Tieren um die 30 kg ist eine Schwankung von +/- 5 kg üblich und kann bei der Zuordnung zu einer Nutzungsart akzeptiert werden.

Die Gewichtsgrenze von 30 kg dient der Trennung von Aufzucht und Mast bzw. anderweitiger Nutzung. Eine scharfe Grenze ist daher nicht erforderlich.

[§ 54 i.V.m. Anlage 1 Nr. 2 TAMG]

3.13 Zu welcher Nutzungsart gehören Schweine, die für die Hausschlachtung gehalten werden?

Schweine, die für die Hausschlachtung zum Eigenbedarf gehalten werden, dienen der Fleischproduktion und fallen somit unter die Nutzungsart „Mastschweine > 30 kg“.

[§ 54 i.V.m. Anlage 1 Nr. 2.3 TAMG]

4. Meldung von Anfangsbestand und Bestandsveränderungen

4.1 Müssen die Meldungen zu den Tierbewegungen täglich vorgenommen werden?

Nein, die Mitteilungen über zugegangene und abgegangene Tiere sind zwar unter Angabe des Datums zu tätigen, das bedeutet jedoch nicht, dass die entsprechenden Meldungen in die HI-Tierdatenbank sofort bzw. täglich durchgeführt werden müssen. Alle Meldungen für das Erfassungshalbjahr I müssen bis spätestens zum 14. Juli des Jahres in die HIT-Datenbank eingegeben sein, alle Meldungen für das Erfassungshalbjahr II bis spätestens zum 14. Januar des Folgejahres. Natürlich ist immer auch eine kontinuierliche Datenmeldung während des laufenden Halbjahrs möglich.

4.2 Erscheint bei der HIT ein Hinweis in der oberen Zeile, wenn die Frist zur Meldung überschritten wurde?

Die HIT-Datenbank plausibilisiert automatisch bestimmte Fallkonstellationen der Datenmeldungen in der TAM-Datenbank. Sie erkennt, wenn Mitteilungen vorliegen, die „in Konflikt“ mit anderen Mitteilungen stehen oder wenn bestimmte Mitteilungen fehlen, die nach Rechtslage vorhanden sein müssten. Die Datenbank generiert dann sogenannte „TAM-Vorgänge“. Es ist geplant, dass diese Plausibilisierung auch weiterhin vorgenommen wird. Diese TAM-Vorgänge werden nach Anmeldung in der HIT-Datenbank angezeigt. Sie können aber auch über die Menü-Punkte „Therapiehäufigkeit, Kennzahlen, TAM-Vorgänge“ oder „TAM-Statistik, Meldungsübersicht zu Therapiehäufigkeit, TAM-Vorgänge“ im TAM-Menü der HIT-Datenbank abgefragt werden.

4.3 Kann man sich von der HIT rechtzeitig an die Frist erinnern lassen?

Möchten Sie zum Ende eines Halbjahres eine Erinnerung bezüglich ggf. fälliger Meldungen von der HIT bekommen, können Sie in der Datenbank eine Erinnerungsmeldung einstellen. Im Hauptmenü wird hierzu unter den „Allgemeinen Funktionen“ der Punkt „Bestätigter Kommunikationskanal“ ausgewählt. Durch Aktivierung der Option „TAM-Erinnerung“ kann dort eine Erinnerungs-Email-Funktion aktiviert werden.

4.4 In der HIT-Datenbank liegen bereits umfangreiche Informationen zu Tierbewegungen im Rinderbereich vor. Könnten diese Daten nicht automatisch in die Tierarzneimittel-Datenbank übertragen werden?

Aufgrund tierseuchenrechtlicher Vorschriften müssen Rinderbetriebe bereits umfangreiche Meldungen in die Rinderdatenbank der HIT-Datenbank tätigen. Es wird auch künftig möglich sein, diese Meldungen für die Tierarzneimittel-Datenbank zu übernehmen. Die Datenübernahme kann über den Button „Vorschlag/Übernahme Tierbestand/-veränderungen aus VVVO-Meldungen für Rinder“ im TAM-Datenbank-Menü erfolgen. Die Übernahme der Daten sollte sinnvollerweise erst am Ende bzw. direkt nach Ablauf eines Erfassungshalbjahres erfolgen, wenn alle Tierbewegungen des Halbjahres bereits in der Rinderdatenbank vorliegen. Eine automatische Übertragung von Daten aus der Rinderdatenbank in die Tierarzneimittel-Datenbank ohne jegliches Zutun des Mitteilungspflichtigen kann nach derzeitigem Stand aus rechtlichen Gründen nicht in der Datenbank umgesetzt werden.

5. Therapiehäufigkeit/Kennzahlen/ Maßnahmenplan

5.1 Was ist die betriebliche Therapiehäufigkeit?

Die Therapiehäufigkeit ist die Anzahl der Tage im Halbjahr, an denen ein Tier im Betrieb im Durchschnitt mit einem Wirkstoff (ggf. mit Gewichtungsfaktoren) behandelt wurde.

Die Berechnung erfolgt getrennt für jede Registriernummer nach der Viehverkehrsverordnung (VVVO-Nummer) und jede Nutzungsart. Die betriebliche halbjährliche Therapiehäufigkeit erlaubt Vergleiche zwischen den Betrieben mit der gleichen Nutzungsart, nicht jedoch zwischen verschiedenen Nutzungsarten. Für Betriebe mit mehreren Nutzungsarten, z.B. Zuchtschweine und Saugferkel, wird für jede Nutzungsart eine eigene Therapiehäufigkeit berechnet.

Tierhaltende können ihre Therapiehäufigkeit(en) jeweils ab dem 01. Februar und 01. August dem Tierarzneimittelmenü der HIT-Datenbank entnehmen.

[§ 57 Abs. 1, 2 und 7 TAMG]

5.2 Wie wird die Therapiehäufigkeit berechnet?

Mit der Therapiehäufigkeit wird ermittelt, an wie vielen Tagen im Halbjahr ein Tier im Durchschnitt mit Antibiotika behandelt wurde. Mit diesem Durchschnittswert kann der Antibiotikaeinsatz zwischen den Betrieben unabhängig von der Zahl der gehaltenen Tiere verglichen werden. Für bestimmte Antibiotikagruppen und Langzeitantibiotika gibt es Gewichtungsfaktoren, die in die Berechnung der Therapiehäufigkeit einfließen. Genauere Informationen zur Berechnung der Therapiehäufigkeit finden Sie in diesem Merkblatt.

[§ 57 Abs. 1 und 2 TAMG]

5.3 Was sind die Kennzahlen und von wem werden sie ermittelt und veröffentlicht?

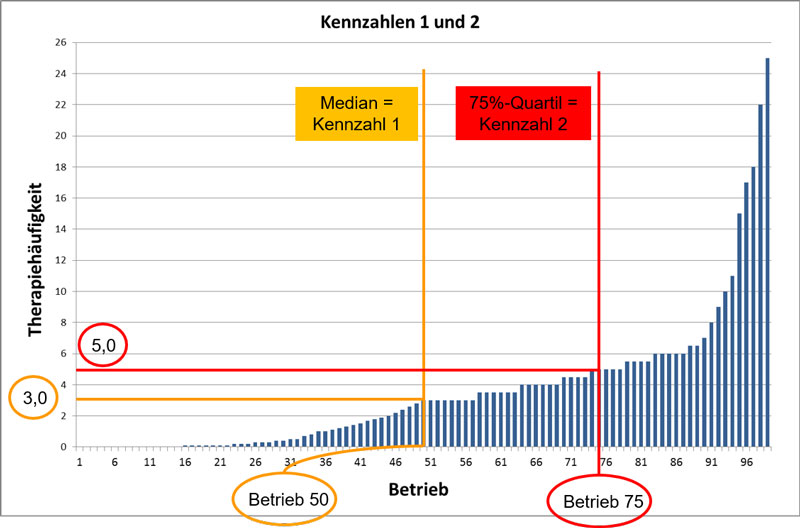

Kennzahl 1 ist der Median: Wert, unter dem 50% der Betriebe liegen.

Kennzahl 2 ist das 75%-Quartil: Wert, unter dem 75% der Betriebe liegen.

Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) ermittelt diese Kennzahlen aufgeschlüsselt nach Nutzungsart bundesweit und veröffentlicht sie jährlich auf seiner Homepage.

[§ 57 Abs. 6 TAMG]

[§ 57 Abs. 6 TAMG]

5.4 Wie wird der Median berechnet? (Rechenbeispiel)

13 Betriebe mit folgenden Therapiehäufigkeiten: 3,4,5,3,4,5,2,10,6,6,5,8,7.

• Für die Bildung des Medians werden die Werte aufsteigend sortiert: 2,3,3,4,4,5,5,5,6,6,7,8,10

• Der Median ist der Wert, der die Zahlenreihe halbiert (50% der Werte liegen oberhalb und 50% der Werte unterhalb). In diesem Beispiel also 5.

5.5 Wie werde ich als Tierhalter/Tierhalterin über meine betriebliche Therapiehäufigkeit und die bundesweiten Kennzahlen informiert?

Jeweils ab dem 01. Februar bzw. 01. August müssen Tierhaltende ihre betriebliche(n) Therapiehäufigkeit(en) im Tierarzneimittelmenü der HIT-Datenbank abrufen. Dies erfolgt über den Menü-Punkt „Therapiehäufigkeit, Kennzahlen, TAM-Vorgänge“ in der linken Spalte des Menüs der Tierarzneimittel-Datenbank. (Hinweis: Es ist unerheblich, welche Form der Mitteilung der Therapiehäufigkeit im „TAM-Profil“ der Antibiotikadatenbank gewählt wurde.)

Die bundesweiten Kennzahlen können Tierhaltende auf der Homepage des BVL nachsehen. Das BVL veröffentlicht die Kennzahlen 1 und 2 dort einmal jährlich bis spätestens zum 15. Februar.

Tierhaltende müssen dann ihre betriebliche Therapiehäufigkeit eigenständig mit den Kennzahlen abgleichen und das Ergebnis dieser Prüfung in ihrer betrieblichen Dokumentation festhalten. Dies muss bis zum 01. September für das erste Kalenderhalbjahr und bis zum 01. März für das zweite Kalenderhalbjahr erfolgen.

[§ 57 Absatz 7 TAMG]

5.6 Welche Konsequenzen hat das Überschreiten der Kennzahl 1 für die Tierhaltenden?

Liegt die betriebliche halbjährliche Therapiehäufigkeit oberhalb der bundesweiten jährlichen Kennzahl 1, muss die Tierhalterin oder der Tierhalter eine Tierärztin oder einen Tierarzt hinzuziehen. Es ist zu prüfen, welche Gründe zu dieser Überschreitung geführt haben können und wie die Behandlung mit antibiotisch wirksamen Arzneimitteln verringert werden kann. Gegebenenfalls hat die Tierhalterin oder der Tierhalter unter Gewährleistung der notwendigen arzneilichen Versorgung der Tiere entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

[§ 58 Abs. 2 TAMG]

5.7 Welche Konsequenzen hat das Überschreiten der Kennzahl 2 für die Tierhaltenden?

Die Tierhalterin oder der Tierhalter erstellt zusammen mit der Tierärztin oder dem Tierarzt einen schriftlichen Plan für den betroffenen Tierhaltungsbetrieb und ergreift ggf. unter Gewährleistung der notwendigen arzneilichen Versorgung der Tiere die beschriebenen Maßnahmen. Der Plan ist der zuständigen Behörde unaufgefordert schriftlich oder elektronisch bis zum 01. Oktober bzw. 01. April zu übermitteln.

• Dieser Plan muss Maßnahmen enthalten, die zur Verringerung der Anwendung von Antibiotika geeignet sind.

• Dieser Plan ist mit einem Zeitplan zu ergänzen, wenn die Maßnahmen nicht innerhalb von 6 Monaten erfüllt werden können.

Das Veterinäramt prüft den Plan und soweit es zur wirksamen Verringerung der Behandlung mit Antibiotika erforderlich ist, trifft die Behörde nach dem Stand der veterinärmedizinischen Wissenschaft notwendige Anordnungen und Maßnahmen, wie z.B. Impfungen.

Wird im darauffolgendem Halbjahr bei derselben Nutzungsart wieder die Kennzahl 2 überschritten, muss kein erneuter Maßnahmenplan erstellt werden.

[§ 58 Abs. 2, 3 und 5 TAMG]

5.8 Aus welchen Bestandteilen muss ein Maßnahmenplan mindestens bestehen?

Gemäß der Antibiotika-Arzneimittel-Verwendungsverordnung (AntibAMVV) hat der schriftliche Plan nach § 58 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 des Tierarzneimittelgesetzes mindestens folgende Angaben zu enthalten:

1. Angaben zum Betrieb hinsichtlich:

a) des Systems des Zu- oder Verkaufs der Tiere,

b) der Hygiene,

c) der Fütterung einschließlich der Wasserversorgung,

d) der Art und Weise der Mast einschließlich der Mastdauer,

e) der Ausstattung, Einrichtung und Besatzdichte der Ställe,

f) des Namens und der Anschrift des den Bestand behandelnden Tierärztin oder des den Bestand behandelnden Tierarztes sowie, soweit vorhanden, weiterer Tierärztinnen oder Tierärzte,

g) der Art und Weise der Verabreichung von Arzneimitteln, die antibiotisch wirksame Stoffe enthalten,

2. die mutmaßlichen Gründe, die zu der Überschreitung der bundesweiten jährlichen Kennzahl 2 geführt haben könnten,

3. Angaben zum Krankheitsgeschehen, einschließlich Befunden zur Diagnostik und Tierverlusten sowie bestehenden Prophylaxeprogrammen,

4. das Ergebnis der tierärztlichen Beratungen nach § 58 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 des Tierarzneimittelgesetzes,

5. Einzelheiten der beabsichtigten Maßnahmen, mit denen eine Verringerung der Behandlung mit antibiotisch wirksamen Arzneimitteln bewirkt werden soll,

6. den Zeitraum, in dem die Maßnahmen nach Nummer 5 umgesetzt werden sollen.

[§ 4 AntibAMVV i.V.m. § 58 Abs. 2 TAMG]

5.9 Was passiert nach der Erstellung eines Maßnahmenplans?

Der Maßnahmenplan muss durch den Tierhalter unter Gewährleistung der notwendigen arzneilichen Versorgung der Tiere umgesetzt werden. Soweit es zur wirksamen Verringerung der Behandlung mit antibiotisch wirksamen Arzneimitteln erforderlich ist, trifft die zuständige Behörde gegenüber der Tierhalterin oder dem Tierhalter unter Berücksichtigung des Standes der veterinärmedizinischen Wissenschaft die notwendigen Anordnungen und Maßnahmen, die zur Verringerung der Behandlung mit antibiotisch wirksamen Arzneimitteln erforderlich sind.

Solche Anordnungen nach § 58 TAMG können von der zuständigen Behörde jedoch erst getroffen werden, wenn die Richtigkeit der mitgeteilten Informationen nach § 56 TAMG (tierärztliche Arzneimittelverwendungsmeldung) vom Tierhalter bestätigt wurde. Die Richtigkeit der Daten ist nach Aufforderung durch die zuständige Behörde vom Tierhalter unverzüglich festzustellen und zu bestätigen.

5.10 Wer trägt die Kosten, die für eventuelle Anordnungen durch die zuständige Behörde nach Überschreitung der Kennzahl 2 entstehen?

Wird die Kennzahl 2 von einem Betrieb überschritten, muss ein schriftlicher Maßnahmenplan an die zuständige Behörde übermittelt werden. Soweit es zur wirksamen Verringerung der Behandlung mit Antibiotika erforderlich ist, trifft die Behörde nach dem Stand der veterinärmedizinischen Wissenschaft notwendige Anordnungen und Maßnahmen, wie z.B.:

- Impfung von Tieren

- Optimierung der Tierhaltung (z.B. Fütterung, Hygiene, Art und Weise der Mast, Mastdauer, Einrichtung der Ställe, Besatzdichte)

Die daraus entstehenden Kosten trägt der Tierhalter oder die Tierhalterin.

5.11 Muss der Tierhalter oder die Tierhalterin ein Bußgeld bei der Überschreitung der Kennzahl 2 bezahlen?

Nein, bei der Überschreitung der Kennzahl 2 müssen die Tierhaltenden kein Bußgeld bezahlen.

5.12 Aufgrund einer Kennzahl-2-Überschreitung wurde ein Maßnahmenplan eingereicht. Im darauffolgenden Halbjahr wird bei derselben Nutzungsart erneut Kennzahl 2 überschritten. Muss wieder ein Maßnahmenplan eingereicht werden?

Wenn eine Tierhalterin oder ein Tierhalter für ein Halbjahr die Kennzahl 2 überschritten und einen Maßnahmenplan eingereicht hat, muss bei erneuter Überschreitung der Kennzahl 2 im darauffolgenden Halbjahr für dieselbe Nutzungsart kein Maßnahmenplan erstellt werden. Ein Maßnahmenplan wird erst wieder fällig, wenn beim dritten Mal in Folge Kennzahl 2 überschritten wird. Falls ein Betrieb mit einer Nutzungsart kontinuierlich Kennzahl 2 überschreitet, muss er demzufolge nur jedes zweite Mal einen Maßnahmenplan erstellen und einreichen.

[§58 Absatz 5 TAMG]

6. Datenerfassung durch Dritte

6.1 Wie kann ich einen Dritten zur Datenerfassung in der Tierarzneimitteldatenbank der HI-Tier beauftragen?

Sowohl Tierhaltende als auch Tierärztinnen und Tierärzte können Dritte damit beauftragen, die Meldung der geforderten Daten in die Tierarzneimitteldatenbank zu übernehmen. Die Person, die einen Dritten beauftragt, muss festlegen, für welche Betriebsnummer die Mitteilungen durch den Dritten erfolgen, welche Daten durch den Dritten mitgeteilt werden sollen und welche Daten dieser einsehen darf. Auch Nullmeldungen, zu denen Tierhaltende verpflichtet sind, können durch Dritte getätigt werden.

Damit der Dritte technisch dazu in der Lage ist, die Meldungen zu tätigen, muss im Tierarzneimittelmenü der HIT-Datenbank die sogenannte Tierarzt- bzw. Tierhaltererklärung hinterlegt werden. Sofern dies der beauftragenden Person nicht selbst möglich ist, kann das zuständige Veterinäramt die Erfassung vornehmen. Für die Erfassung benötigt die Veterinärbehörde die oben aufgeführten Informationen zu Art und Umfang der Beauftragung.

Sollen mehrere Dritte beauftragt („angezeigt“) werden, so muss für jeden Dritten eine separate Erklärung abgegeben werden.

Grundsätzlich kann jeder als Dritter gemeldet werden (z.B. Privatpersonen oder andere entsprechende Dienstleister). Sofern der Dritte nicht bereits eine eigene Betriebsnummer besitzt, muss er diese bei der zuständigen Adressdatenstelle beantragen.

6.2 Muss der Tierhalter eine Tierhaltererklärung abgeben, damit der Tierarzt die Antibiotikaverwendungen melden kann?

Es ist keine Tierhaltererklärung bzw. keine Vollmacht erforderlich, damit der Tierarzt die Meldungen zur Antibiotikaverwendung tätigen kann, da der Tierarzt zu dieser Meldung gesetzlich verpflichtet ist.

Die Meldung zu Tierbestand/Bestandsveränderungen bzw. die Nullmeldung liegt jedoch weiterhin in der Verpflichtung des Tierhalters, sofern der Tierhalter mit seiner Nutzungsart die Bestandsuntergrenzen überschreitet. Wenn der Tierarzt diese Meldungen für den Tierhalter tätigen soll, muss der Tierhalter ihn aktiv damit beauftragen (Tierhaltererklärung in der HIT-Datenbank).

6.3 Wo können Tierhaltende Unterstützung bei der Erfüllung ihrer Mitteilungsverpflichtungen erhalten, wenn sie keinen Dritten beauftragen möchten?

Das Landeskuratorium der Erzeugerringe für tierische Veredelung in Bayern e.V. (LKV) als Selbsthilfeeinrichtung der Landwirtschaft wird die landwirtschaftlichen Betriebe in Bayern weiterhin als Dienstleister bei der Eingabe der Daten zu Nutzungsart, Anfangsbestand, Tierbewegungen und Nullmeldung unterstützen (kostenpflichtig zum Selbstkostenpreis). Tierhaltende, die ihre Pflichtmeldungen nach dem Tierarzneimittelgesetz nicht selbst elektronisch abgeben können, können ihre Meldungen daher auch über das LKV tätigen. Formulare zur Abgabe der Meldungen sind auf der Homepage des LKV zu finden unter Formulare und Preise – LKV Bayern.

7. Daten/Datenschutz

7.1 Wie sicher sind die Daten, die mitgeteilt werden?

Für die Anmeldung in der Datenbank sind die VVVO-Nummer und eine persönliche PIN nötig. Werden sog. Dritte mit der Datenmeldung beauftragt, müssen sich auch diese durch ihre Betriebsnummer und PIN in der Datenbank identifizieren. Das Veterinäramt kann die gesetzlich geforderten Daten einsehen, andere Personen haben keinen Zugriff.

7.2 Können Tierhaltende ihre Daten jederzeit einsehen?

Ja, Tierhaltende können die Daten zu ihrem Betrieb jederzeit einsehen. Das betrifft sowohl die Daten, die sie selber (oder ein sog. Dritter) für ihren Betrieb eingetragen haben, als auch die Antibiotikameldungen, die die behandelnde Tierärztin oder der behandelnde Tierarzt mitgeteilt hat.

8. Sonstiges

8.1 Muss wirklich eine Reduktion des Antibiotikaeinsatzes um 50 % erfolgen?

In § 1 des Tierarzneimittelgesetzes wurde das Ziel aufgenommen, den Einsatz antibiotisch wirksamer Arzneimittel um 50 Prozent zu reduzieren. Diese Zielvorgabe geht auf die sogenannte From-Farm-to-Fork- bzw. Vom-Hof-auf-den-Tisch-Strategie der EU aus dem Jahr 2020 zurück. Hier wurde beschlossen, darauf hinzuarbeiten, dass die Gesamtverkaufsmengen in der EU von Antibiotika für die Nutztierhaltung bis 2030 um 50 % reduziert werden. Die Reduktion um 50 % ist ein Ziel, welches auf EU-Ebene erreicht werden soll und nicht auf Ebene eines jeden einzelnen Betriebes. Für den Tierhalter gilt, dass Maßnahmen zur Reduktion des Antibiotikaeinsatzes auf seinem Betrieb immer nur unter Gewährleistung der notwendigen arzneilichen Versorgung der Tiere durchgeführt werden dürfen.

8.2 Drohen mir als Tierhalterin oder Tierhalter Konsequenzen, wenn die Meldung zur Verwendung von Antibiotika für meinen Betrieb nicht oder nicht richtig getätigt werden?

Nein, da die Pflicht zur Meldung der Antibiotikaverwendung vom Tierhaltenden auf die behandelnde Tierärztin bzw. den behandelnden Tierarzt übergegangen ist, hat die fehlende oder nicht korrekte Meldung der Antibiotikadaten keine Auswirkungen auf die Tierhalterin oder den Tierhalter. Die Tierärztin oder der Tierarzt handelt aber ggf. ordnungswidrig.

Falls die Behörde Anordnungen treffen möchte, muss der Tierhaltende zuvor die Richtigkeit der durch die Tierärztin/den Tierarzt gemeldeten Antibiotikaverwendungsdaten bestätigen. Nach Aufforderung durch die Behörde muss der Tierhaltende in diesem Fall die Richtigkeit der tierärztlichen Daten unverzüglich feststellen und bestätigen.

8.3 Wann steht die Evaluierung der 1. Tierarzneimittelgesetz-Novelle bzw. des geänderten Antibiotikaminimierungskonzepts an?

Gemäß § 95 TAMG („Evaluierung“) berichtet das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) dem deutschen Bundestag drei Jahre nach Inkrafttreten der 1. Tierarzneimittelgesetz-Novelle (01.01.2023) über die Wirksamkeit der nach den §§ 54 bis 58 (gesetzliches Antibiotikaminimierungskonzept) getroffenen Maßnahmen.