Umsetzung Antibiotikaminimierungskonzept

Glossar

- Antibiotikaleitlinien

- Antibiotikaminimierungskonzept

- Antibiotikaresistenzen

- Antibiotikaverwendungsmitteilung

- Arzneimittelanwendungs- und -abgabebeleg („AuA-Beleg“)

- Aufzeichnungspflicht

- Behandlungstage

- Bestandsuntergrenze

- Datenbank

- Dritte

- Durchschnittliche Anzahl gehaltener Tiere pro Halbjahr

- Elektronische Datenmeldung

- Faktorengewichtung

- Fristen

- HIT-Datenbank

- Hotline

- Kennzahlen

- Leerstandszeiten

- Maßnahmenplan

- Median

- Nullmeldung

- Nutzungsarten Tierärztinnen/Tierärzte (Antibiotikaverbrauchsmengenerfassung)

- Nutzungsarten Tierhaltende (Antibiotikaminimierungskonzept)

- Papiermeldung (schriftliche Meldung)

- Quartil

- Registriernummer nach Viehverkehrs-Verordnung (VVVO-Nummer)

- Schnittstelle

- Schriftliche Meldung

- Therapiehäufigkeit

- Tierarzt-Erklärung

- Tierbewegungsmeldung

- Tierhalter-Erklärung

- Tod als Abgangsursache

- Viehverkehrs-Verordnungs-Nummer (ViehVerkV; VVVO-Nummer)

- Verstöße

- Wirkstoffkombinationen

- Zentrale amtliche Antibiotikadatenbank

A

Antibiotikaleitlinien

Im Jahre 2000 wurden erstmals die „Leitlinien für den sorgfältigen Umgang mit antibakteriell wirksamen Tierarzneimitteln“ herausgegeben (aktuelle Fassung von 2015). Die Leitlinien dienen der Tierärzteschaft als Empfehlung für den verantwortungsbewussten Einsatz von Antibiotika bei Tieren.

Antibiotikaminimierungskonzept

Um den verantwortungsvollen Umgang mit Antibiotika zu fördern und dadurch die Gefahr der Ausbreitung resistenter Bakterien zu minimieren, wurde 2014 in Deutschland im Rahmen der 16. Arzneimittelgesetz-Novelle erstmals eine systematische, flächendeckende Erfassung des Antibiotikaeinsatzes in Tierhaltungen eingeführt. Dabei wurden Antibiotikaverwendungen ausschließlich bei Mastrindern, Mastschweinen, Masthühnern und Mastputen erfasst. Im Rahmen der Novellierung des Tierarzneimittelgesetzes 2022 wurde dieses Konzept an fachliche Erkenntnisse angepasst und weiterentwickelt, und umfasst nun weitere Nutzungsarten (s. Stichwort „Nutzungsarten Tierhaltende (Antibiotikaminimierungskonzept)“). Die neuen rechtlichen Regelungen gelten seit dem 01. Januar 2023.

Antibiotikaresistenzen

Antibiotika werden zur Behandlung bakterieller Infektionen bei Menschen und Tieren eingesetzt. Bakterien können Resistenzen gegen einzelne oder mehrere Antibiotika entwickeln. Diese Antibiotika wirken dann bei den entsprechenden Bakterien nicht mehr.

Antibiotikaverwendungsmitteilung

Tierärztinnen und Tierärzte sind gesetzlich dazu verpflichtet, jede Verschreibung, Anwendung oder Abgabe von antibiotisch wirksamen Arzneimitteln bei Rindern, Schweinen, Hühnern und Puten halbjährlich mitzuteilen (§ 56 TAMG). Die Mitteilung über die Antibiotikaverwendung muss bis spätestens 14 Tage nach Ende des jeweiligen Halbjahres (jeweils 14. Januar und 14. Juli) in der HI-Tier-Datenbank getätigt werden.

Die Tierärztin oder der Tierarzt teilt dabei für jede Behandlung mit antibiotisch wirksamen Arzneimitteln folgendes mit:

- den Namen des Arzneimittels (Hinweis: in der Datenbank sind Arzneimittellisten hinterlegt, so dass ein gewünschtes Arzneimittel nach Eingabe seiner Anfangsbuchstaben oder Angabe der ersten Ziffern der Zulassungsnummer aus einer von der Datenbank vorgeschlagenen Liste ausgewählt werden kann)

- die Packungsgröße/-beschreibung des Arzneimittels (Hinweis: bei Eingabe in die Datenbank wird im Eingabemenü über Klick in das Eingabefeld „Packungs-ID“ eine Auswahlliste vorgeschlagen)

- den Namen der behandelnden Tierärztin oder des behandelnden Tierarztes (alternativ: Praxisnamen) und die Praxisanschrift

- das Datum der Verschreibung, der ersten Anwendung oder das Abgabedatum des Arzneimittels

- die insgesamt verschriebene, angewendete oder abgegebene Menge dieser Arzneimittel

- die jeweilige Nutzungsart der behandelten Tiere

- die Anzahl der behandelten Tiere

- die Anzahl der Behandlungstage

- die Registriernummer des Betriebes, in dem die behandelten Tiere gehalten werden

Geht eine Antibiotika-Anwendung über das Ende eines Halbjahres hinaus, ist nur eine Mitteilung erforderlich. Die Behandlungstage werden automatisch anhand des Behandlungsdatums (= erster Tag der Anwendung) auf die beiden Halbjahre verteilt.

Findet in einem Halbjahr in einem der Antibiotikaminimierung unterliegenden Tierhaltungsbetrieb kein Antibiotikaeinsatz statt, ist dies durch die Tierhaltenden mitzuteilen (verpflichtende Nullmeldung, s. a. Stichwort „Nullmeldung“). Für die Tierhaltenden erübrigen sich dann Mitteilungen zu Anfangsbestand und Bestandsveränderungen im betreffenden Halbjahr. Für den Betrieb wird durch die Antibiotika-Datenbank die Therapiehäufigkeit „Null“ ermittelt.

Arzneimittelanwendungs- und -abgabebeleg („AuA-Beleg“)

Im sog. Arzneimittelanwendungs- und -abgabebeleg (kurz: „AuA-Beleg“) dokumentieren Tierärztinnen und Tierärzte Arzneimittelanwendungen und -abgaben bei lebensmittelliefernden Tieren. Sie händigen den AuA-Beleg anschließend den Tierhaltenden aus.

Die von den Tierärztinnen und Tierärzten im Rahmen ihrer Mitteilungspflicht über die Antibiotikaverwendung nach § 56 TAMG zu meldenden Daten befinden sich größtenteils auf dem AuA-Beleg und müssen nur durch wenige Punkte ergänzt werden.

Aufzeichnungspflicht

Aus den bundesweit ermittelten betrieblichen Therapiehäufigkeiten (s. a. Stichwort „Therapiehäufigkeit“) werden einmal jährlich vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) die sogenannten Kennzahlen 1 und 2 berechnet und bis zum 15. Februar eines jeden Jahres auf der Homepage des BVL sowie in der HIT-Datenbank veröffentlicht. Die Tierhaltenden haben ihre betriebliche(n) Therapiehäufigkeit(en) bis spätestens 01. September für das erste Erfassungshalbjahr bzw. 01. März des Folgejahres für das zweite Erfassungshalbjahr mit den bundesweiten Kennzahlen (s. a. Stichwort „Kennzahlen“) zu vergleichen und das Ergebnis unverzüglich in den betrieblichen Unterlagen aufzuzeichnen.

B

Behandlungstage

Unter dem Begriff „Behandlungstage“ versteht man die Anzahl an Tagen, an denen ein Tier mit einem (antibiotischen) Wirkstoff behandelt wurde. Sie werden im Rahmen des gesetzlichen Antibiotikaminimierungskonzepts zur Berechnung der betrieblichen Therapiehäufigkeit benötigt und sind daher nach § 56 TAMG bei der Antibiotikaverwendungsmitteilung verpflichtend anzugeben.

Bestandsuntergrenze

Bestandsuntergrenzen sind relevant für die Mitteilungspflichten von Tierhaltenden. Gemäß der Antibiotika-Arzneimittel-Verwendungsverordnung (AntibAMVV) fallen Betriebe unter das Antibiotikaminimierungskonzept, die innerhalb eines Kalenderhalbjahres im Durchschnitt mehr als

- 25 nicht auf dem Betrieb geborene Kälber ab der Einstallung bis 12 Monate

- 25 Milchrinder ab der ersten Abkalbung

- 250 abgesetzte Ferkel bis 30 kg

- 250 Mastschweine ab 30 kg

- 85 zur Zucht gehaltene Sauen und Eber ab der Einstallung zur Ferkelerzeugung, (Hinweis: dann besteht auch Mitteilungspflicht für die zur jeweiligen Zuchtsau gehörenden nicht abgesetzten Saugferkel von der Geburt bis zum Absetzen)

- 10 000 Masthühner ab Schlupf

- 1 000 Junghennen ab Schlupf bis zur Einstallung im Legebetrieb

- 4 000 Legehennen ab der Einstallung im Legebetrieb

- 1 000 Mastputen ab dem Schlupf

halten. Die Bestandsuntergrenzen sind für jede Nutzungsart getrennt zu betrachten.

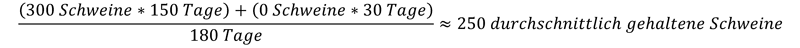

Ein Rechenbeispiel: 1 Betrieb mit 300 Mastschweinen ab 30 kg und 1 Monat Leerstandszeit im Halbjahr (vereinfacht):

C

D

Datenbank

Datenbank siehe Stichwort „HIT-Datenbank“

Dritte

Sowohl Tierhaltende als auch Tierärztinnen und Tierärzte können Dritte (z.B. andere Tierärztinnen, Tierärzte bzw. Tierhaltende oder Dienstleister) damit beauftragen, die Daten für sie zu melden. Die Tierhaltenden bzw. Tierärztinnen und Tierärzte müssen diese Dritten vorher bei der zuständigen Behörde anzeigen (sog. Tierhalter- bzw. Tierarzt-Erklärung).

Die Tierhaltenden bzw. Tierärztinnen und Tierärzte müssen dabei angeben, für welche Registrier-Nr. nach Viehverkehrsverordnung die Mitteilungen durch den Dritten erfolgen sowie welche Daten durch die dritte Person mitgeteilt und/oder abgerufen werden sollen. Tierhaltende können auch festlegen, für welche Nutzungsarten ein Dritter die Meldungen übernehmen soll – bei Tierärztinnen und Tierärzten geht dies nur für sämtliche Nutzungsarten.

Werden mehrere Dritte mit den Mitteilungspflichten beauftragt, muss für jede dritte Person eine separate Anzeige erfolgen. Die Anzeige ist formlos möglich. Die Beauftragung des Dritten kann alternativ über den Menüpunkt „Eingabe Tierhalter-Erklärung“ bzw. „Eingabe Tierarzt-Erklärung“ auch direkt in der HIT-Datenbank erfasst werden – eine separate Meldung an die zuständige Behörde ist dann nicht mehr notwendig. Anleitungen zur Eingabe der Tierhalter- bzw. Tierarzterklärungen finden Sie unter Hilfestellungen zur HIT-Datenbank.

Durchschnittliche Anzahl gehaltener Tiere pro Halbjahr

Die durchschnittliche Anzahl der gehaltenen Tiere pro Halbjahr lässt sich berechnen (s. Stichwort „Bestandsuntergrenze“), indem anhand der Tierbewegungsmeldungen tagesgenau ermittelt wird, wie viele Tiere im Betrieb sind. Als Berechnungshilfe steht Ihnen hier ein Tierzahlrechner zur Verfügung.

Die durchschnittliche Anzahl gehaltener Tiere pro Halbjahr ist relevant für die Ermittlung der Mitteilungspflicht (Bestandsuntergrenzen) und die Berechnung der betrieblichen Therapiehäufigkeit.

E

Elektronische Datenmeldung

Die Mitteilungen können von Tierhaltenden, Tierärztinnen, Tierärzten oder bevollmächtigten Dritten über Schnittstellen elektronisch aus einem anderen Programm (z.B. Praxisverwaltungsprogramm) in die HIT-Datenbank übertragen werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an den Hersteller/Anbieter Ihrer Software.

F

Faktorengewichtung

Bei der Berechnung der Therapiehäufigkeit (s. a. Stichwort „Therapiehäufigkeit“) werden bestimmte Wirkstoffe bzw. Arzneimittel stärker gewichtet als andere und daher die Anzahl der Behandlungstage mit einem entsprechenden Faktor multipliziert:

- Cephalosporine der 3. und 4. Generation, Fluorchinolone oder Colistin:

Behandlungstage multipliziert mit Faktor 3 - One-Shot Präparate (= einmalige Anwendung) mit Wirkstoffspiegel > 24 Stunden:

Behandlungstage multipliziert mit Faktor 5 - Präparate mit Wirkstoffspiegel > 24 Stunden und mehrmalige Anwendung:

Behandlungstage multipliziert mit einem Faktor X (= 1 + Anzahl Intervalltage)

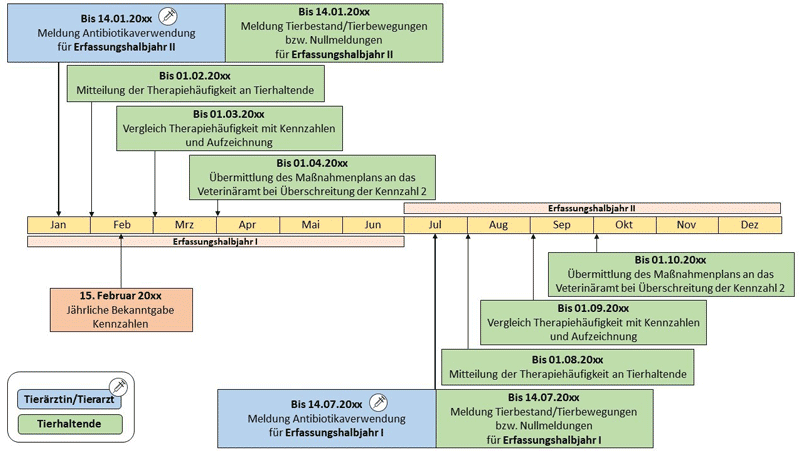

Fristen

14.01.20XX bzw. 14.07.20XX

Ende der Eingabefrist für Mitteilungen nach § 55 TAMG zu Anfangsbestand/Tierbewegungen bzw. Nullmeldung und für Mitteilungen nach § 56 TAMG zu Antibiotikaverwendungen aus dem jeweils vorangegangenen Erfassungshalbjahr.

ab 01.02.20XX bzw. 01.08.20XX

Einsicht in betriebliche Therapiehäufigkeit in der HIT-Datenbank möglich.

bis 15.02.20XX

Bekanntmachung der Kennzahlen des vorangegangenen Kalenderjahres durch das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) auf deren Homepage.

bis 01.03.20XX bzw. 01.09.20XX

Vergleich der betrieblichen Therapiehäufigkeit mit bundesweiten Kennzahlen und Aufzeichnung in den betrieblichen Unterlagen.

bis 01.04.20XX bzw. 01.10.20XX

Übermittlung des Maßnahmenplans an das Veterinäramt bei Überschreiten der Kennzahl 2.

G

H

HIT-Datenbank

Die zentrale Antibiotikadatenbank („Auswahlmenü Tierarzneimittel“) ist in die HIT-Datenbank (www.hi-tier.de) integriert.

Welche Funktionen hat sie?

- für Tierhaltende: Erfassung und Einsicht in die erforderlichen Daten

- für Tierärztinnen und Tierärzte: Erfassung und Einsicht in die erforderlichen Daten

- für Behörden:

- Unterstützung der Überwachungsaufgaben

- Berechnung der Therapiehäufigkeit

Hilfestellungen für Tierhaltende, Tierärztinnen und Tierärzte zur Eingabe von Daten zum Antibiotikaminimierungskonzept bzw. der Antibiotikaverwendungsmitteilung in die HIT-Datenbank finden Sie unter Hilfestellungen zur HIT-Datenbank.

Hotline

Für Tierhaltende sowie Tierärztinnen und Tierärzte in Bayern steht eine kostenlose Hotline für Fragen zur Dateneingabe im Tierarzneimittelmenü der HIT-Datenbank zur Verfügung:

Rufnummer: 09131 6808 7777

Sprechzeiten: Die aktuellen Servicezeiten der Hotline finden Sie auf der Startseite

I

J

K

Kennzahlen

Die bundesweiten Kennzahlen 1 und 2 werden einmal jährlich aus den Therapiehäufigkeiten aller Betriebe vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) berechnet und bis zum 15. Februar eines jeden Jahres auf der Homepage des BVL sowie in der HIT-Datenbank veröffentlicht. Kennzahl 1 ist der Median, Kennzahl 2 das 75%-Quartil. Betriebe, die eine der Kennzahlen überschreiten, müssen abgestuft Maßnahmen zur Reduktion des Antibiotikaeinsatzes ergreifen.

Bei Überschreiten der Kennzahl 1 müssen Tierhaltende mit Hilfe einer Tierärztin oder eines Tierarztes prüfen,

- welche Gründe zum Überschreiten geführt haben können,

- wie die Menge der angewendeten Antibiotika verringert werden kann

- und die besprochenen Maßnahmen durchführen.

Bei Überschreiten der Kennzahl 2 erstellen Tierhaltende unter Hinzuziehung einer Tierärztin oder eines Tierarztes einen schriftlichen Plan (sog. Maßnahmenplan) für den Tierhaltungsbetrieb (s. a. Stichwort „Maßnahmenplan“).

L

Leerstandszeiten

Leerstandszeiten, also Zeiten in denen keine Tiere im Stall stehen (z.B. Reinigungs- und Desinfektionsperiode), werden auch in die Berechnung der durchschnittlichen Anzahl der im Halbjahr gehaltenen Tiere (und daher in die Berechnung der betrieblichen Therapiehäufigkeit) einbezogen.

Ein Rechenbeispiel: 1 Betrieb mit 300 Mastschweinen ab 30 kg und 1 Monat Leerstandszeit im Halbjahr (vereinfacht):

M

Maßnahmenplan

Liegt ein Betrieb über der Kennzahl 2, so müssen Tierhaltende einen schriftlichen Plan erstellen, in dem sie die Maßnahmen, die zu einer Verringerung der Anwendung von Antibiotika führen sollen, festhalten (sog. Maßnahmenplan). Können die geplanten Maßnahmen nicht innerhalb von 6 Monaten erfüllt werden, so muss der Maßnahmenplan mit einem Zeitplan versehen werden, aus dem hervorgeht, bis wann die Änderungen durchgeführt werden können. Der Maßnahmenplan für das jeweils vorangegangene Erfassungshalbjahr muss spätestens bis 01.10. bzw. 01.04. der zuständigen Behörde unaufgefordert vorgelegt werden. Für Nutzungsarten, die seit 01.01.2023 neu unter das Antibiotikaminimierungskonzept fallen, gilt das erstmalig zum 01.04.2024.

Bei erneuter Überschreitung der Kennzahl 2 im auf das Halbjahr der ersten Überschreitung folgenden Halbjahr ist keine Erstellung und Übermittlung eines neuen Maßnahmenplans erforderlich.

Gemäß der Verordnung über die Verwendung antibiotisch wirksamer Arzneimittel (Antibiotika-Arzneimittel-Verwendungsverordnung, AntibAMVV) hat der schriftliche Plan nach § 58 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 des Tierarzneimittelgesetzes mindestens folgende Angaben zu enthalten:

- Angaben zum Betrieb hinsichtlich:

- des Systems des Zu- oder Verkaufs der Tiere,

- der Hygiene,

- der Fütterung einschließlich der Wasserversorgung,

- der Art und Weise der Mast einschließlich der Mastdauer,

- der Ausstattung, Einrichtung und Besatzdichte der Ställe,

- des Namens und der Anschrift der den Bestand behandelnden Tierärztin oder des den Bestand behandelnden Tierarztes sowie, soweit vorhanden, weiterer Tierärztinnen oder Tierärzte,

- der Art und Weise der Verabreichung von Arzneimitteln, die antibiotisch wirksame Stoffe enthalten,

- die mutmaßlichen Gründe, die zu der Überschreitung der bundesweiten jährlichen Kennzahl 2 geführt haben können

- Angaben zum Krankheitsgeschehen, einschließlich Befunden zur Diagnostik und Tierverlusten sowie bestehenden Prophylaxeprogrammen,

- das Ergebnis der tierärztlichen Beratungen nach § 58 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 des Tierarzneimittelgesetze

- Einzelheiten der beabsichtigten Maßnahmen, mit denen eine Verringerung der Behandlung mit antibiotisch wirksamen Arzneimitteln bewirkt werden soll,

- den Zeitraum, in dem die Maßnahmen nach Nummer 5 umgesetzt werden sollen.

Der Plan ist der zuständigen Behörde schriftlich oder elektronisch zu übermitteln.

Median

Der Median ist der Wert in einer Reihe von Zahlen, der an der mittleren Stelle steht, wenn die Werte der Größe nach sortiert sind.

Im Rahmen des gesetzlichen Antibiotikaminimierungskonzepts wird aus den betriebsindividuellen Therapiehäufigkeiten aller Betriebe in Deutschland der Median als Kennzahl 1 ermittelt. Betriebe, deren Therapiehäufigkeit über dem Median liegt, müssen Maßnahmen zur Senkung des Antibiotikaeinsatzes ergreifen.

N

Nullmeldung

Findet in einem Halbjahr kein Antibiotikaeinsatz statt, ist dies durch die Tierhaltenden mitzuteilen (verpflichtende Nullmeldung). Es erübrigen sich dann Mitteilungen zu Anfangsbestand und Bestandsveränderungen für das entsprechende Halbjahr. Für den Betrieb wird durch die Antibiotika-Datenbank die Therapiehäufigkeit „Null“ ermittelt.

Nutzungsarten Tierärztinnen/Tierärzte (Antibiotikaverbrauchsmengenerfassung)

Tierärztinnen und Tierärzte teilen ihre Arzneimittelverwendungen bei allen Tieren der Tierarten Rind, Schwein, Huhn und Pute unabhängig von den jeweils gehaltenen Tierzahlen mit. Dabei werden folgende Nutzungsarten unterschieden:

- Rinder, die der Milcherzeugung dienen, ab der ersten Abkalbung

- nicht auf dem Tierhaltungsbetrieb geborene Kälber ab der Einstallung im aufnehmenden Betrieb bis zu einem Alter von 12 Monaten

- zur Mast gehaltene Rinder ab einem Alter von 12 Monaten

- Rinder ab einem Alter von 12 Monaten, die weder Milchkühe noch Mastrinder sind

- auf dem Tierhaltungsbetrieb geborene Kälber bis zu einem Alter von 12 Monaten

- Rinder, die durch Besitzer- oder Standortwechsel nur wenige Stunden bis zu einer Woche gehalten werden

- nicht abgesetzte Saugferkel ab der Geburt bis zu dem Zeitpunkt, an dem das jeweilige Tier vom Muttertier abgesetzt wird

- zur Mast bestimmte Schweine ab einem Gewicht von mehr als 30 kg

- zur Zucht gehaltene Sauen und Eber ab der Einstallung zur Ferkelerzeugung

- nicht zur Mast bestimmte Schweine ab einem Gewicht von 30 kg

- Schweine, die durch Besitzer- oder Standortwechsel nur wenige Stunden bis zu einer Woche gehalten werden

- zur Gewinnung von Fleisch bestimmte Hühner ab dem Zeitpunkt des Schlüpfens des jeweiligen Tieres

- zur Gewinnung von Konsumeiern bestimmte Hühner ab der Aufstallung im Legebetrieb

- zur Gewinnung von Konsumeiern bestimmte Hühner ab dem Zeitpunkt des Schlüpfens des jeweiligen Tieres bis seiner Aufstallung im Legebetrieb

- Hühner-Eintagsküken in Brütereien und beim Transport

- sonstige Hühner

- zur Gewinnung von Fleisch bestimmte Puten ab dem Zeitpunkt des Schlüpfens des jeweiligen Tieres

- Puten-Eintagsküken in Brütereien und beim Transport

- sonstige Puten

Nutzungsarten Tierhaltende (Antibiotikaminimierungskonzept)

Im Rahmen des gesetzlichen Antibiotikaminimierungskonzepts werden für Tierhaltende folgende Nutzungsarten unterschieden:

- Rinder, die der Milcherzeugung dienen, ab der ersten Abkalbung

- nicht auf dem Tierhaltungsbetrieb geborene Kälber ab der Einstallung im aufnehmenden Betrieb bis zu einem Alter von 12 Monaten

- nicht abgesetzte Saugferkel ab der Geburt bis zu dem Zeitpunkt, an dem das jeweilige Tier vom Muttertier abgesetzt wird

- zur Mast bestimmte Schweine ab einem Gewicht von mehr als 30 kg

- zur Zucht gehaltene Sauen und Eber ab der Einstallung zur Ferkelerzeugung

- zur Gewinnung von Fleisch bestimmte Hühner ab dem Zeitpunkt des Schlüpfens des jeweiligen Tieres

- zur Gewinnung von Konsumeiern bestimmte Hühner ab der Aufstallung im Legebetrieb

- zur Gewinnung von Konsumeiern bestimmte Hühner ab dem Zeitpunkt des Schlüpfens des jeweiligen Tieres bis zu seiner Aufstallung im Legebetrieb

- zur Gewinnung von Fleisch bestimmte Puten ab dem Zeitpunkt des Schlüpfens des jeweiligen Tieres

Eine Mitteilungspflicht besteht für Tierhaltende für die oben genannten Nutzungsarten nur bei Überschreitung der Bestandsuntergrenze der jeweiligen Nutzungsarten (s. Stichwort „Bestandsuntergrenze“).

Die einmalige Meldung der Nutzungsart muss innerhalb von 14 Tagen nach Beginn der Haltung im Tierarzneimittelmenü der HIT-Datenbank erfolgen. Die Anmeldung in der HIT-Datenbank erfolgt mit der Registriernummer nach Viehverkehrsverordnung (VVVO-Nummer, erhältlich beim zuständigen Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten) und einer PIN (Vergabe durch das Landeskuratorium der Erzeugerringe für tierische Veredelung in Bayern e.V., LKV).

Im Rahmen dieser Meldung muss mitgeteilt werden:

- Name der Tierhalterin/des Tierhalters, Betriebsanschrift und Registriernummer (VVVO Nummer; Hinweis: diese Daten ordnet die Datenbank bei Anmeldung mit der betreffenden Registriernummer automatisch zu)

- Mitteilungspflichtige Nutzungsart (nur bei Überschreitung der jeweiligen Bestandsuntergrenzen)

Änderungen der mitteilungspflichtigen Angaben müssen innerhalb von 14 Werktagen mitgeteilt werden.

O

P

Papiermeldung (schriftliche Meldung)

Eine schriftliche Meldung (sog. Papiermeldung) der geforderten Daten ist nicht möglich. Das Landeskuratorium der Erzeugerringe für tierische Veredelung in Bayern e.V. (LKV) als Selbsthilfeeinrichtung der Landwirtschaft wird die landwirtschaftlichen Betriebe in Bayern weiterhin als Dienstleister bei der Eingabe der Daten zu Nutzungsart, Anfangsbestand, Tierbewegungen und Nullmeldung unterstützen (kostenpflichtig zum Selbstkostenpreis). Tierhaltende, die ihre Pflichtmeldungen nach dem Tierarzneimittelgesetz nicht selbst elektronisch abgeben können, können ihre Meldungen daher auch über das LKV tätigen. Formulare zur Abgabe der Meldungen sind auf der Homepage des LKV zu finden.

Q

Quartil

Unter einem Quartil versteht man einen „Viertelwert“. Das vierte Quartil (oberstes Viertel) wird zur Berechnung der Kennzahl 2 herangezogen (s. a. Stichwort „Maßnahmenplan“).

R

Registriernummer nach Viehverkehrs-Verordnung (VVVO-Nummer)

Für eine Mitteilung in der HIT-Datenbank ist die 12stellige Betriebsnummer (Registriernummer) nach der Viehverkehrsverordnung notwendig. Die VVVO-Nummer wird in Bayern von den Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten vergeben. Tierärztinnen und Tierärzte beantragen ihre Betriebsnummer über das für sie zuständige Veterinäramt.

S

Schnittstelle

Schnittstellen zwischen der HI-Tierdatenbank und Praxissoftwares vereinfachen die tierärztliche Eingabe von Daten über Antibiotikaanwendungen. Die HIT-Datenbank stellt eine entsprechende Schnittstelle bereit. Für weitere Informationen wenden sich Tierärztinnen und Tierärzte bitte direkt an den Hersteller/Anbieter ihrer Praxissoftware.

Schriftliche Meldung

Eine schriftliche Meldung (sog. Papiermeldung) der geforderten Daten ist nicht möglich. Das Landeskuratorium der Erzeugerringe für tierische Veredelung in Bayern e.V. (LKV) als Selbsthilfeeinrichtung der Landwirtschaft wird die landwirtschaftlichen Betriebe in Bayern weiterhin als Dienstleister bei der Eingabe der Daten zu Nutzungsart, Anfangsbestand, Tierbewegungen und Nullmeldung unterstützen (kostenpflichtig zum Selbstkostenpreis). Tierhaltende, die ihre Pflichtmeldungen nach dem Tierarzneimittelgesetz nicht selbst elektronisch abgeben können, können ihre Meldungen daher auch über das LKV tätigen. Formulare zur Abgabe der Meldungen sind auf der Homepage des LKV zu finden.

T

Therapiehäufigkeit

Mit der betrieblichen Therapiehäufigkeit wird ermittelt, an wie vielen Tagen im Halbjahr ein Tier im Durchschnitt mit Antibiotika behandelt wird. Mit diesem Durchschnittswert kann der Antibiotikaeinsatz zwischen den Betrieben unabhängig von der Zahl der gehaltenen Tiere verglichen werden.

Die Berechnung der Therapiehäufigkeit jedes Betriebs erfolgt für jede Nutzungsart getrennt automatisiert durch die HIT-Datenbank. Die Therapiehäufigkeit(en) können vom Tierhalter für seinen Betrieb in der HIT-Datenbank abgerufen werden.

Ein Betrieb kann auch mehrere Therapiehäufigkeiten haben, wenn er verschiedene Nutzungsarten hält, z.B. Ferkel bis 30 kg und Mastschweine ab 30 kg.

Die Therapiehäufigkeit wird auch für Betriebe ermittelt, die im Laufe eines Halbjahres mit der Haltung mitteilungspflichtiger Nutzungsarten beginnen bzw. diese einstellen. Sobald bzw. solange mitteilungspflichtige Nutzungsarten gehalten werden, müssen durch die Tierhaltenden Angaben zu Tierbestand, Tierbewegungen bzw. für den Fall, dass im Halbjahr keine Antibiotika eingesetzt wurden, eine Nullmeldung gemacht werden.

Die zuständige Behörde teilt die halbjährlichen betrieblichen Therapiehäufigkeiten dem Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) anonymisiert mit. Das BVL ermittelt die Kennzahlen einmal jährlich und veröffentlicht sie bis zum 15. Februar eines jeden Jahres auf seiner Homepage (s. Stichwort „Kennzahlen“).

Den Tierhaltenden wird ihre betriebliche halbjährliche Therapiehäufigkeit spätestens bis zum 01. August bzw. 01. Februar bekannt gegeben.

Tierarzt-Erklärung

Die Tierärztin oder der Tierarzt kann Dritte (z. B. Dienstleister) damit beauftragen, die Antibiotika-Daten für sie oder ihn zu melden (s. a. Stichwort „Dritte“). Die Tierärztin oder der Tierarzt muss diese Dritten vorher entweder bei der zuständigen Behörde, d. h. beim zuständigen Veterinäramt anzeigen (formlos), oder die Benennung der Dritten in der HIT-Datenbank erfassen (sog. Tierarzt-Erklärung). Eine Meldung an die zuständige Behörde ist dann nicht mehr notwendig. Eine Anleitung zur Eingabe in der HIT-Datenbank finden Sie unter Hilfestellungen zur HIT-Datenbank.

Tierbewegungsmeldung

Die Tierbewegungsmeldung ist getrennt für jede Registriernummer und jede Nutzungsart spätestens bis zum 14. Juli bzw. 14. Januar mit folgenden Daten anzugeben:

- Tierzahl zu Beginn des Halbjahres (1. Januar oder 1. Juli)

- Tierbewegungen:

- jeder Zugang mit Zahl und Datum (z.B. Zukauf, Geburt)

- jeder Abgang mit Zahl und Datum (z.B. Verkauf, Schlachtung, verendet, getötet)

Aufgrund tierseuchenrechtlicher Vorschriften müssen Rinderbetriebe bereits umfangreiche Meldungen in die Rinderdatenbank der HIT-Datenbank tätigen. Es wird auch künftig möglich sein, diese Meldungen für die Tierarzneimittel-Datenbank zu übernehmen. Die Datenübernahme kann über den Button „Vorschlag/Übernahme Tierbestand/-veränderungen aus VVVO-Meldungen für Rinder“ im TAM-Datenbank-Menü erfolgen. Die Übernahme der Daten sollte sinnvollerweise erst am Ende bzw. direkt nach Ablauf eines Erfassungshalbjahres erfolgen, wenn alle Tierbewegungen des Halbjahres bereits in der Rinderdatenbank vorliegen.

Mitteilungen zu Tierbestand und Tierbewegungen sind nicht erforderlich, wenn in einem Halbjahr keine Antibiotika angewendet wurden. In diesem Fall müssen Tierhaltende verpflichtend eine Nullmeldung abgeben.

Tierhalter-Erklärung

Die Tierhaltenden können Dritte (z. B. Tierärztinnen, Tierärzte oder Dienstleister) damit beauftragen, die Daten für sie zu melden (s. a. Stichwort „Dritte“). Die Tierhaltenden müssen diese Dritten vorher entweder bei der zuständigen Behörde, d. h. beim zuständigen Veterinäramt anzeigen (formlos), oder die Benennung der Dritten in der HIT-Datenbank erfassen (sog. Tierhalter-Erklärung). Eine Meldung an die zuständige Behörde ist dann nicht mehr notwendig. Eine Anleitung zur Eingabe in der HIT-Datenbank finden Sie unter Hilfestellungen zur HIT-Datenbank.

Tod als Abgangsursache

Mit Inkrafttreten der ersten TAMG-Novelle am 01. Januar 2023 umfasst der Begriff „abgegeben“ im Rahmen der Mitteilungspflicht zu Tierbewegungen auch verendete und getötete Tiere.

U

V

Viehverkehrs-Verordnungs-Nummer (ViehVerkV; VVVO-Nummer)

Registriernummer nach Viehverkehrs-Verordnung (VVVO-Nummer)

Verstöße

Verstöße gegen die Mitteilungspflicht werden wie alle Verstöße gegen das Tierarzneimittelgesetz (TAMG) im fünften Abschnitt des TAMG (https://www.gesetze-im-internet.de/tamg//) geregelt.

W

Wirkstoffkombinationen

Bestimmte Kombinationspräparate werden bei der Berechnung der Therapiehäufigkeit als ein einziger Wirkstoff gerechnet:

- Sulfonamide und Trimethoprim, einschl. Derivate von Trimethoprim,

- Kombination verschiedener chemischer Verbindungen eines einzigen antibakteriellen Wirkstoffs (z.B. Cloxacillin-Natrium/-Benzathin als verschiedene Salze eines Wirkstoffs)

X

Y

Z

Zentrale amtliche Antibiotikadatenbank

siehe Stichwort „HIT-Datenbank“